2025年05月20日 2025年10月31日

Q

入れ歯の治療回数や流れを教えて

A

・総入れ歯は、以下のような流れで作製していきます。

一般的な場合、約5回の通院で完成します。

・治療の流れ

1回目:資料採り・簡単な型採り

2回目:精密な型採り

3回目:かみ合わせ採り

4回目:見た目・かみ合わせチェック

5回目:入れ歯完成・セット

6回目:入れ歯の調整(必要に応じて)

・治療期間の目安

通院ペースは週に1回が目安です。

そのため、問題がなければ約1ヶ月弱で完成します。

ただし、現在の入れ歯に問題がある場合、顎関節や噛み合わせに不調がある場合などは、治療回数や期間が長くなることもあります。

目次

渋谷歯科のこだわり

入れ歯の作製は、実は非常に繊細で難しい治療です。お口の形や噛み方は人それぞれ異なるため、時間をかけて丁寧に仕上げることが大切です。

当院では、歯科医師が診療時間外に患者さまの顔を思い浮かべながら、歯の並びや形を整えています。そのため、一般的な歯科医院よりもお時間をいただくことがありますが、「本当に合う入れ歯」をお作りするために、丁寧に取り組んでおります。

治療の流れ

- 資料採り・簡単な型採り お口の状態を確認し、入れ歯作製のための基本的な資料と簡単な型を採ります。

- 精密な型採り より正確にフィットする入れ歯を作るために、精密な型取りを行います。

- かみ合わせ採り 上下のあごの位置関係や噛み合わせを確認し、最適な高さ・位置を決めます。

- 見た目・かみ合わせチェック 仮の入れ歯を使って、見た目やかみ合わせを確認します。患者さまのご希望に合わせて微調整します。

- 入れ歯完成・セット 完成した入れ歯を装着します。フィット感や噛み心地を確認し、最終調整を行います。

- 入れ歯の調整(必要に応じて)装着後の違和感や痛みなどがあれば、調整を行います。

治療用義歯を使用する場合

お口の状態によっては、「治療用義歯」と呼ばれる仮の入れ歯を作製し、あごの位置や筋肉のバランスを調整しながら、最終的な入れ歯を作る場合もあります。

精密な入れ歯治療を詳しく解説

1〜6回までの難しい入れ歯の治療回数や流れを詳しく説明していきます。

1回目:資料採り・簡単な型採り

入れ歯を製作するために、患者さまのお口の中やお顔の情報を正確に把握することが大切です。そのため、以下のような資料を揃えていきます。

- お口の中の写真

- 入れ歯の写真(既にお使いの場合)

- お顔の写真(顔貌写真)

- レントゲン写真

これらの情報は、入れ歯の形や噛み合わせ、見た目のバランスを決めるために欠かせません。

なぜ顔の写真まで必要なの?

「歯の治療なのに、なぜ顔の写真を撮るの?」そう思われる方も多いと思います。

実は、入れ歯作りにはお顔全体のバランスがとても重要です。

左右の目や鼻、口角、目尻の位置など、細かなパーツの位置関係を参考にしながら、自然な笑顔に調和する入れ歯を設計していきます。

簡単な型採りとは?

初回に行う「簡単な型採り」は、お口の中の情報を模型として再現する大切な工程です。

お口の中は暗く、見えづらい部分も多いため、型を採って模型に起こすことで、歯科医師が外から客観的に確認し、より精密な治療計画(入れ歯製作の戦略)を立てることができます。

2回目:精密な型採り

前回の診療で採った「簡単な型」をもとに模型を製作し、今回は精密な型採り専用のトレー(個人トレー)を作ります。

このトレーを用いることで、お口にぴったり合った精密な入れ歯を製作することができます。

なぜ「精密な型採り」が必要なのか?

天然の歯と異なり、入れ歯はやわらかく動く粘膜の上に乗せて使用します。そのため、単に形を写し取るだけでなく、「押すと動く粘膜」を考慮した動的な型採りが必要になります。

入れ歯のふち(辺縁)の位置をどこに設定するかも非常に重要です。患者さんによって粘膜の厚みや骨の吸収具合が異なるため、トレーを削ったり調整したりしながら、最も安定する位置を探っていきます。

使用する材料について

近年はシリコン印象材が主流ですが、症例によっては昔ながらの酸化亜鉛ユージノールペーストを用いることもあります。

特に保険外(自費)治療では、患者さんそれぞれの粘膜の柔らかさ・大きさ・動きに合わせて印象材を選択し、より精密な仕上がりを目指します。

型採りの重要性

入れ歯の大家であるカール・オー・バウチャーは、「入れ歯は型採りに始まり、型採りに終わる」と語っています。

それほど、精密な型採りは入れ歯作りの要(かなめ)となる工程です。ここでどれだけ丁寧に作業できるかが、最終的な入れ歯のフィット感・安定感を大きく左右します。

3回目:かみ合わせ採り

かみ合わせを採るのですが、これが非常に難しいです。私も長年一発でピタッと採ることを何度も挑戦してきましたが、なかなか一発で採ることは難しいです。

また、この噛み合わせを採る方法も何種類もあります。ゴシックアーチやチェックバイトなどと多岐に渡ります。どの方法が良いか?は、患者さんによって違います。

また歯科医師の得意不得意の方法もあります。このテクニックセンシティブなかみ合わせ採りですが、一回で終わる場合もあれば数回に渡って確認が必要な場合もあります。

多くの患者さんは、歯を失い顎の関節に何かしらの問題を抱えている場合が非常に多いです。元来顎の骨は、左右で長さが同じで同調して動く物ですが、これが器質学的に変化を起こし左右同時に動かなくなってくるとかみ合わせに問題が起こり顎がズレて入れ歯が噛めない・痛いの原因となってしまいます。

4回目:見た目・

かみ合わせチェック

見た目(審美性)の確認

私の場合、患者さんの顔貌写真や表情の動きを参考にしながら、歯を1本1本丁寧に並べていきます。

一般的な保険の入れ歯では、歯科技工士が患者さんの顔を実際に見ずに模型だけを見て歯を並べることが多く、その結果、口元の印象が合わない・自然に見えないといったトラブルの原因になることがあります。

当院では、患者さんの顔写真をiPadなどに映し出して、顔全体のバランスや笑顔のラインを確認しながら歯を配置しています。そのため、診療室で最終的に見た目のチェックを行う際も、大きな修正が必要になることはほとんどありません。

かみ合わせ(咬合)のチェック

かみ合わせチェックでは、前回記録したかみ合わせの位置に合わせて歯を並べ、実際にお口の中で確認します。

この工程が非常に重要で、ほんの数ミリのズレでもかみ合わせ全体に影響を及ぼしてしまうことがあります。

もしズレが確認された場合は、その場で可能な限り修正を行い、必要に応じて再度歯を並べ直し、別の日に再チェックを行います。

このかみ合わせの調整が、入れ歯製作の中でも特に重要な「肝(きも)」となる部分です。

5回目:入れ歯完成・セット

見た目(審美性)の確認

完成した入れ歯を装着して、フィット感や噛み心地を確認し調整を行います。多くの場合は、見た目は前回の4回目で行っていますので、ほとんど問題ないと思います。

入れ歯は多くがプラスティックの材料で出来上がります。プラスティックを完成させる時に重合収縮が起こるので、歯が並んでいるのが多少動いたり、変化が起こります。その修正を行う必要があります。

私は、お口の中で調整して仕上げていく方法とお口の外に出して調整し仕上げていく方法と2種類を使い分けています。

多少のズレであればお口の中で調整して仕上げますが、大きくズレている場合は、お口の外で調整を行います。

6回目:入れ歯の調整

(必要に応じて)

見た目(審美性)の確認

入れ歯は、歯ぐき(粘膜)の上に乗せて使用するものです。そのため、新しい入れ歯を使い始めると、少しずつ歯ぐきが沈み込み、入れ歯も一緒に沈んでいきます。

入れ歯が沈むと、かみ合わせの位置が変化してしまい、その結果、粘膜がこすれて痛みが出たり、傷ができてしまうことがあります。

多くの場合、数回の調整を行うことで痛みや違和感は改善します。しかし、もし入れ歯自体のかみ合わせがずれて完成してしまった場合には、残念ながら、新しく作り直す必要が出てくることもあります。

また、難しいケースの入れ歯治療では、1つ目の入れ歯で顎や粘膜の状態を整え、2つ目の入れ歯で最終的な完成形に仕上げるという流れを取ることもあります。

こちらも参考にしてください。

入れ歯製作の重要な6工程難しい入れ歯の治療回数や流れ

いわゆる難症例の入れ歯治療では、上記のような6回の治療回数では終わらないことがあります。研究によると、入れ歯の患者さんの約6割以上が顎に何らかの問題を抱えているといわれています。

顎に問題がある場合、「はい、噛んで」と言っても真っすぐ噛むことができず、その結果、痛みが出てしまうことがあります。

このようなケースでは、まず治療用義歯(入れ歯)を使って顎の状態を整え、その後に最終義歯(入れ歯)を製作します。患者さんの中には、「初めからしっかり噛める入れ歯を作ってほしい」と希望される方もいらっしゃいますが、顎の状態によっては段階を踏む必要があることをご理解ください。

そのため、難しい入れ歯の治療は通常の倍ほどの回数(約12回)がかかる場合があります。さらに、完成後も複数回の調整が必要になることも少なくありません。

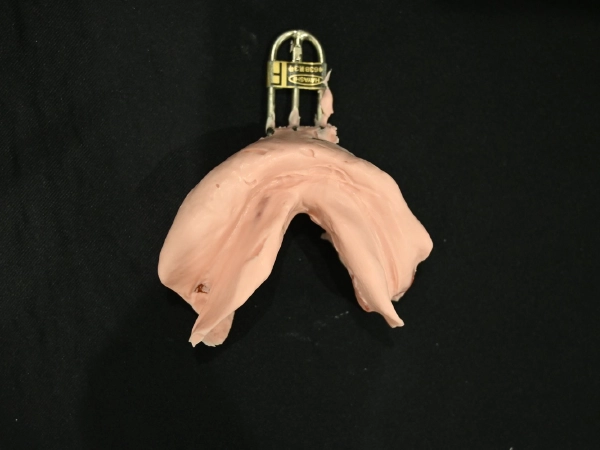

写真は、もともと入っている入れ歯の奥歯が非常に削れてしまい噛むたびに滑ってしまうようなかみ合わせをしています。ここから一気に噛める入れ歯を製作するのは、非常に難しいです。そのため、治療用義歯(入れ歯)を製作して調整を繰り返したのちに最終的な入れ歯を製作します。

田中 健久

Takehisa Tanaka

入れ歯なんでも相談室をご覧頂きありがとうございます。渋谷にて開業して20年以上経ち、多くの患者さまにご来院頂いたことを感謝申し上げます。

私は、日本補綴(かぶせ物・入れ歯)歯科学会と日本口腔インプラント学会の両方の専門医を取得しています。そのため入れ歯とインプラント両方の専門医として皆さんの相談に答える事ができます。両方の学会の専門医を取得している歯科医師は、非常に稀です。

よくインプラントは良くない!入れ歯は噛めない!などとおっしゃりますが、私の意見としては、それぞれ利点・欠点があり、患者さまによって全然違います。なのでそれぞれ自分に合った治療方法は、何かを理解した上で治療方針を決定すべきだと考えております。

両サイドから相談にのる事ができますので、どうぞお気軽に相談してください。

【所属学会・資格】

- 日本補綴歯科学会 専門医

- 日本口腔インプラント学会 専門医

- 日本顎咬合学会 咬み合せ認定医

- 日本歯周病学会

- 日本臨床歯周病学会

- *スタディグループ

- 5DJapan-DentureCourseSaporter

【経歴】

- 1999年:岩手医科大学卒業

- 2004年:東京医科歯科大学大学院卒業

- ニューヨーク大学インプラント審美卒後研修修了

- ペンシルバニア大学卒後研修修了

- テンプル大学大学最新歯科治療コース修了

- ブカレスト大学医学部インプラント科卒業

- ハーバード大学インプラントプログラム修了

- いいやま歯科医院:勤務

- 青山通り歯科タナカ:院長

- 渋谷歯科タナカ:院長

- 医療法人社団まる歯:理事長