タバコを吸っている方は、そもそも歯ぐきに慢性の炎症があります。また、インプラント手術後の粘膜の治りが非常に悪いです。

そのため、タバコを吸わない方と比較してインプラントの成功率が低いことが分かっています。また治療後もタバコを吸っていると予後に影響を及ぼし、インプラントの寿命は短くなります。

喫煙者がインプラント治療を受けられないことはありませんが、成功率が下がること、治療期間が長くなること、成功したとしても予後が短いことを理解いただき、インプラント治療を機に禁煙をおすすめしています。

歯を失ってインプラントを検討する患者さまは、非常に多いと思います。しかし、そもそも自分がインプラント治療を受けられるのか、否かについて理解されている方は、少ないのではないでしょうか。

全身状態、局所状態による治療可否を項目別に説明します。また、インプラントができない場合の対策方法も掲載しますので、是非ともお読みください。

一般的に年齢と共に全身疾患を有する確率が高くなります。そのため、インプラント治療が全身の健康状態をチェックするキッカケになると良いと考えます。

現在は65歳以上が高齢者と定義され、65歳から74歳までを前期高齢者、75歳以上を後期高齢者と区分されます。インプラント治療を受けられるか否かその判断は、高齢者でも個人差が大きくその判断が難しいこともあるため、歯科医師と良く相談する必要があります。

そして、患者さまの生活に関して1番詳しいご家族とも話し合うことが重要だと思います。現時点での検査結果に問題がなくても近い将来どのように身体が変化するかでも状況は変わります。

例えば、インプラント治療を受けることで食生活のQOLが上がり、健康状態が非常に良くなる患者さまもいれば、介護が必要になった時の口腔内の清掃はご家族の方がされると思いますので、自分だけで決断しない方が良いと思います。

顎の成長発育過程にある若年者では、顎骨の成長がインプラントにより阻害されることや被せ物と天然の歯との間に隙間やズレが生じることがあります。なぜなら顎の成長に合わせて天然の歯は動きますが、インプラントの被せ物は、動かないからです。

多くの方の顎の発育成長は20歳頃に徐々に止まりますが、中には20代後半まで成長し続ける方もいます。このように顎の成長が止まる時期は、個人差があるため、インプラントの開始時期は、慎重に判断する必要があります。必ず歯科医師に相談しましょう。

タバコを吸っている方は、そもそも歯ぐきに慢性の炎症があります。また、インプラント手術後の粘膜の治りが非常に悪いです。

そのため、タバコを吸わない方と比較してインプラントの成功率が低いことが分かっています。また治療後もタバコを吸っていると予後に影響を及ぼし、インプラントの寿命は短くなります。

喫煙者がインプラント治療を受けられないことはありませんが、成功率が下がること、治療期間が長くなること、成功したとしても予後が短いことを理解いただき、インプラント治療を機に禁煙をおすすめしています。

血圧は、インプラント治療でも注意が必要になります。

普段、高血圧と認識がない患者さまであっても、インプラント治療を機会に必ず血圧を測定しましょう。意外と高血圧が隠れている場合があります。降圧薬を服用して血圧をコントロールしている方も、必ずこの機会に測定しましょう。中には、薬は飲んでいるが体質に合わずに血圧が下がっていないという方もいらっしゃいます。

高血圧を自覚していない患者さまがインプラント手術を受けた際には、手術中に突然血圧が上昇して止血が困難になったり、術後の出血がなかなか止まらなかったりする場合があります。

高血圧の多くの方は動脈硬化が原因で、脳(脳出血、くも膜下出血、脳梗塞)、心臓(狭心症、心筋梗塞、心不全)、腎臓(腎機能障害、腎不全)などに合併症があります。

まずは、自分の数値が(脈60〜90回/分、心拍数12~20回/分、酸素飽和度95~100%)と正常値範囲内であるかを確認しましょう。

心疾患には、虚血性心疾患、不整脈、弁膜症、心筋症、先天性心疾患などがあります。これらが進行すると心不全につながり、心疾患を持つ患者さまの運動耐用能をしめす指標としてNYHAがあります。(表3章)

虚血性心疾患には、心筋梗塞と狭心症があり、インプラント手術におけるリスクは異なります。

心筋梗塞を起こした患者さまは、従来は6ヶ月以上良好にコントロールされていればインプラント手術可能でしたが、心筋梗塞1ヶ月以内はハイリスクで、その後は合併症(不整脈や弁膜症)の有無が重要であり、後遺障害が少なければ早期の外科手術が可能となっています。

狭心症の場合、投薬により良好な状態が保たれていればインプラント手術可能ですが、術中の発作などにニトログリセリンの対応などが可能かを十分に確認する必要があります。

心疾患では、抗血栓療法が行われることが多く、理解しておく必要があります。抗血栓療法を受けている患者さまのインプラント治療に関するエビデンスは、まだ十分とはいえないので、抗血栓療法を受けている患者さまの抜歯に関するガイドラインを参考にします。

①致命的な血栓形成を予防するために抗血栓薬を継続する。

②ワーファリンカリウム服用患者では、原則としてPT-INRの測定を行う。PT-INRが2.5以上(正常値は0.80〜1.20)の場合は、専門機関へ紹介する。

③異常出血に対しては局所出血で対応し、縫合、パック剤、止血床により物理的に止血を行う。

| Ⅰ度 | 心疾患はあるが身体活動に制限はない。 日常的な身体活動では著しい疲労、動悸、呼吸困難(息切れ)を生じない。 |

|---|---|

| Ⅱ度 | 軽度の身体活動の制限がある。安静時には無症状。 日常的な身体活動で疲労、動悸、呼吸困難(息切れ)を生じる。 |

| Ⅲ度 | 高度な身体活動の制限がある。安静時には無症状。 日常的な身体活動以下の労作で疲労、動悸、呼吸困難(息切れ)を生じる。 |

| Ⅳ度 | 心疾患のためいかなる身体活動も制限される。 心不全症状が安静時にも存在する。わずかな労作でこれらの症状は憎悪する。 |

虚血性心疾患には、心筋梗塞と狭心症があり、インプラント手術におけるリスクは異なります。

心筋梗塞を起こした患者さまは、従来は6ヶ月以上良好にコントロールされていればインプラント手術可能でしたが、心筋梗塞1ヶ月以内は、ハイリスクで、その後は合併症(不整脈や弁膜症)の有無が重要であり、後遺障害が少なければ早期の外科手術が可能となっています。

狭心症の場合、投薬により良好な状態が保たれていればインプラント手術可能ですが、術中の発作などにニトログリセリンの対応など可能か?を十分に確認する必要がある。

心疾患では、抗血栓療法が行われることが多く理解しておく必要があります。

抗血栓療法を受けている患者さまのインプラント治療に関するエビデンスは、まだ十分とは言えないので、抗血栓療法を受けている患者さまの抜歯に関するガイドラインを参考にします。

①致命的な血栓形成を予防するために抗血栓薬を継続する。

②ワーファリンカリウム服用患者では、原則としてPT-INRの測定を行う。PT-INRが2.5以上(正常値は0.80〜1.20)の場合は、専門機関へ紹介する。

③異常出血に対しては局所出血で対応し、縫合、パック剤、止血床により物理的に止血を行う。

(※以下の薬を服用されている方は、必ず主治医に伝えてください)

※( )内が製品名

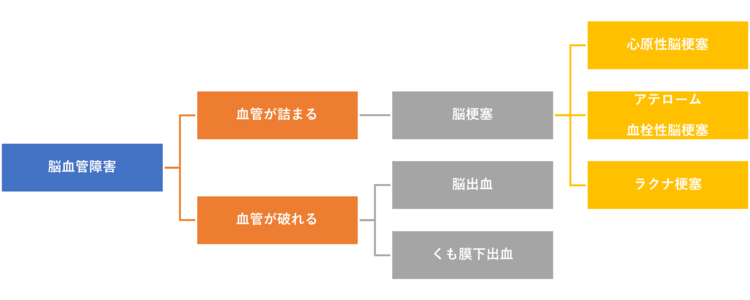

脳血管障害には、脳の血管が詰まる「脳梗塞」、一時的に脳の血管が詰まる「一過性脳虚血発作」、脳の血管が破れる「脳出血」、脳の血管にできた脳動脈瘤が破裂する「くも膜下出血」などがあります。

高血圧、糖尿病、脂質異常、心疾患、その他生活習慣(喫煙・飲酒・運動不足・過労・ストレス・肥満)が危険因子となります。

高血圧は全ての脳血管障害に共通した最大危険因子で、目標は140mmHg未満であり、後期高齢者では150mmHg未満をでも良いといわれています。

意識障害・運動障害・感覚障害・言語障害・視覚障害など障害を受けた脳の領域で変わります。

脳梗塞の患者さまは、抗血栓療法を受けていることが多いので注意が必要です。

血液疾患には、血友病などの先天性血液凝固因子欠乏症、血小板減少性紫斑病、白血病、貧血などがあります。

出血のコントロールができない場合は、相対的手術の禁忌症になるため、インプラント手術はできません。

また、貧血がひどい場合は、酸素の運動機能低下により傷が治りにくく、術後の感染を生じる可能性があるため、血色素量(Hb)が10g/dl未満であればインプラント手術は延期した方が良いです。

胃炎・十二指腸潰瘍の患者さまは、術後の鎮痛剤の処方に注意が必要になります。

ウィルス性肝炎、肝硬変、肝臓癌が挙げられますが、末期や急性期でなければインプラント手術は問題ないといわれています。

腎機能障害では循環器系疾患の合併症(高血圧、浮腫、うっ血性心不全)を伴うことが多いため、注意が必要です。インプラント手術後の抗菌薬や消炎鎮痛剤は、腎臓に負担をかけないものが良いです。

腎機能障害で透析を受けている方は、感染しやすいので術前より予防が必要です。また、歯ブラシやフロスなどは当たり前のように操ることができないといけません。

コントロールができている喘息は、局所麻酔を行うと問題なくインプラント手術を受けられますが、喘息の誘因となるストレス(痛み、臭い、咽頭部への水の流れ込み)が原因で発作が起こることには注意が必要です。

インプラント治療を受ける歯科医院での慣れも重要になりますので、虫歯や歯周病などインプラント以外の治療または定期検診を受診し、慣れておくことも重要です。

発作が起きた際は、気管支拡張薬やステロイド薬を吸入し、それでも発作が治らない場合は、アドレナリンの皮下注射と救急搬送をすることを患者さまと事前に打ち合わせておく必要があります。確認せずにインプラント手術を受けることは、危険です。

アスピリン喘息では、非ステロイド性消炎鎮痛薬(NSAIDS)は禁忌です。

慢性気管支炎、肺気腫または併発による閉塞性換気障害の患者さまの大多数は、喫煙歴があります。インプラント手術を受ける前に、喫煙指導が必要です。

1型糖尿病:膵β細胞の破壊による絶体的インスリン欠乏

2型糖尿病:インスリン抵抗性を主体とする

日本における糖尿病のほとんどが2型になります。

インプラント手術を受ける前に、空腹時血糖値140mg/dl以下、ケトン体(ー)、HbA1C:6.9%未満かを確認します。外科手術の際には、糖尿病性ケトアシドーシス、低血糖、高血糖に注意が必要です。

糖尿病は、易感染性のため、手術後もセット後もインプラント周囲炎など発生リスクを考慮しなければなりません。

骨粗鬆症では、骨密度自体は下がりますが、現時点でインプラント治療成功率に関して明確な結論は出ていません。

問題は、骨粗鬆症の際に服用する骨吸収抑制剤を投与される患者さまに、薬剤関連顎骨壊死(MRONJ)を引き起こすリスクがあることです。そのため、インプラント治療を受ける際は、細心の注意が必要となります。

潰瘍性大腸炎、関節リュウマチ、シェーグレン症候群、天疱瘡、膠原病などの自己免疫疾患の患者さまは、免疫反応の異常を抑えるためにステロイド薬(グルココルチチコイド)や免疫抑制剤を投与されていることがあります。

この場合、インプラント手術後に感染する可能性が高いので、日々のブラッシングやフロスで常にお口の中の細菌数を少なく保つ必要があります。また、術前の抗生剤の投与なども有効です。

神経症、総合失調症、人格障害、うつ病などの精神疾患により、感情面の起伏がある場合は、インプラント手術は避けるべきです。

これらの疾患を把握するためには、初診時の問診の他に再度インプラント手術前問診で確認する必要があります。初診時や治療前に服用薬があれば必ず申告しましょう。

インプラント治療を検討する際の心配事として、認知症になったらどうしようと考えられる患者さまも多いようです。

認知症は、脳細胞の死滅や活動の低下によって認知機能が大きく低下することで発症します。インプラント治療への理解・協力が得られにくいために、認知症を発症した患者さまへのインプラント治療は避けた方が賢明だといわれています。

手指の運動障害が生じるために十分な歯ブラシやフロスができなくなります。そのため、インプラント治療を受けることができてもその後のメンテナンスは、困難が予想されます。

インプラント治療後にパーキンソン病を発症した場合は、インプラントの被せ物を外して介護者が清掃しやすい状態に改変します。

薬のアレルギーがある方は、事前に歯科医師に伝えましょう。そして、インプラント手術を受けた際に処方される抗菌薬や消炎鎮痛剤にアレルギーがある場合は、他の薬剤を処方してもらいましょう。

アスピリン喘息の既往がある場合は、その他の鎮痛剤でも発作を起こす場合があるので、インプラント手術を受ける前にどの鎮痛剤を服用できるかを確認しておく必要があります。

薬物アレルギーは、原因がわからない場合は、内科を受診して事前に問題のない服用薬を特定してからインプラント治療を受けるようにしましょう。

金属アレルギーによりインプラント治療を断念された患者さまもいらっしゃるのではないでしょうか。

インプラントは、チタンまたはチタン合金素材のため、金属の中でも最もアレルギー反応が少ないといわれていますが、そのチタンにアレルギーのある患者さまは、インプラント治療受けることができません。

しかし、最近では金属を使用しないジルコニア素材のインプラントが登場しています。チタンに比べると骨との結合力は劣りますが、それでもそこそこの成功率をあると聞きますので、今後にもっと期待して良い材料だと思います。

金属アレルギーが疑われる場合は、内科やアレルギー外来のある病院でパッチテストやリンパ球刺激テストを受けて確認することができます。

アトピー性皮膚炎の患者さまは、ステロイドを用いた軟膏を塗布していることや免疫抑制剤を使用していることがあり、インプラント手術後に感染しやすいことがあります。

また、アレルギーを起こしやすい体質であることから他のアレルギー疾患を併発していることが多いため、注意が必要です。

腫瘍では、インプラント治療が禁忌というわけではありませんが、悪性と良性での腫瘍に対する治療方法によって変わります。

例えば、腫瘍に対して放射線療法を行う場合は、口腔内が乾燥したり、放射線により骨壊死が起こったり、骨髄炎が起こったりすることがあります。その場合、インプラントと骨の結合が得にくいために成功率が極端に下がるリスクが伴うからです。

治療可能かについて詳しくは、歯科医師に相談しましょう。

治療で問題になることとして、顎が痛くて口を開けられない患者さまの場合です。

通常35ミリ以上の開口量が必要になりますが、顎関節症や筋肉異常、顎関節の運動障害などにより、なかなか口を大きく開けられない患者さまもいらっしゃいます。

その場合は、前もって歯科医師に相談するようにしましょう。解決方法として、インプラント埋入用ガイドを使用しない方法やインプラントの長さを短くするなどいった対応策もあります。

顎関節疾患は、インプラント治療後に問題が発生することがあります。顎関節症の患者さまは、噛む位置が安定しないことがあるため、将来的に噛む位置も変化することにより、被せ物が壊れたり外れたりネジが緩んだりする原因になります。

顎関節異常と歯ぎしり・食いしばりは、現在のところ解明されていないことも多いですが、何かしらの関係があるといわれています。

咀嚼筋(咬筋・側頭筋・内側翼突筋・外側翼突筋)の圧痛、側頭筋および咬筋の肥大、頬粘膜・舌の圧痕などの症状が見られる場合は、ほぼ間違いなく歯ぎしり・食いしばりがあります。

インプラント治療は、できないことはありませんが、歯ぎしり・食いしばりにより、インプラントの被せ物が壊れる、ネジが緩む・破折する、被せ物が欠けるなどのリスクが伴うため、患者さまはその予防のために夜間のナイトガード装着が必須になります。

歯を失った部分の状態によりインプラントができるのか?できないのか?が決まってきます。

インプラント治療では、骨だけでなく歯ぐきも重要なファクターです。

我々は、歯ぐきの厚みや形態をbiotype(phenotype)と呼んでいます。

Thinでhigh scallopはインプラントの周りの粘膜が退縮しやすいです。

骨質=骨の質とは、簡単にいうと硬のことで、硬すぎてもダメですし、柔らかすぎてもインプラント治療には不向きです。

| タイプ1 | 高密度で均質な緻密骨からなり海面骨がほとんど存在しない病的な骨質 |

|---|---|

| タイプ2 | 厚い皮質骨に囲まれた良好な密度を示す海面骨からなる |

| タイプ3 | タイプ2と比べ、やや薄い皮質骨とやや粗な海面骨を有する |

| タイプ4 | きわめて薄い皮質骨ときわめて粗な海面骨からなる不良な骨質 |

タイプ2、3がインプラントに向いているといわれています。

| 密度(Density) | Hounsfield単位 |

|---|---|

| D1 | 1250< |

| D2 | 850~1250 |

| D3 | 350~850 |

| D4 | 150~350 |

| D5 | <150 |

CT画像診断法を用いて骨密度を分析しても、これらを判別することは困難との報告もあります。

全身疾患に問題がある場合にインプラントができないことがあります。インプラントができない場合の対策方法として、まずは、健康であることが1番です。

全身疾患があり、体調などに問題がある場合は、まずはしっかりと病気を治すことに専念して、その後にインプラント治療を受けると良いと思います。

禁煙することが最も重要です。

喫煙はインプラント手術の成功率が下がり、予後もインプラント周囲炎になりやすいことが分かっています。

金属を使用しないジルコニア製のインプラントが発売されていますので、金属アレルギーの方は、取り扱いのある歯科医院で相談しましょう。

次に局所状態による問題でインプラントができない場合の対策として、多くの場合はきちんと治療することで、その後にインプラント治療が可能となります。

ナイトガードやスプリント治療を受けると、よほど重度の場合を除いて症状が改善することが多く、痛みなどが改善され、口が開くようになることもあります。

咀嚼筋、口腔周囲筋の異常も、多くの場合が歯ぎしりや食いしばりが原因で異常が起こります。起床時にお口や顎の筋肉に違和感や痛みがある場合は、歯ぎしり・食いしばりを疑いましょう。

人によって全然違います。また歯を失った原因でも異なります。例えば、重度歯周病で歯を失った場合は、歯ぐきもだいぶ退縮して失われてしまうので、要注意です。

歯ぐきを失った場合は、その中にある骨も失ってしまうので、骨の造成と歯ぐきの移植が必要になります。

骨の硬さや特徴は、患者さまの持って生まれた特徴ですので、変えることは難しいです。

インプラント治療を受けられるか否かについては、患者さまの状態により異なりますので、一度、気軽にご相談ください。

インプラント相談